Sandbox:CODAR

|

Dies ist eine Sandbox für den RC-1 des Artikels CODAR! Dieser Artikel befindet sich aktuell in der fachlichen Überarbeitung! |

Ampel |

| ||

| Besondere Anmerkungen oder Notizen: | ||

|---|---|---|

| ||

| Letzte Bearbeitung am 01. 07. 2023 |

@ Xaver: Kannst Du uns, im Vorgriff auf den Einbau weiterer Signale (Digimodes!!!) eine solche InfoBox basteln? Siehe auch -> https://www.sigidwiki.com/wiki/CODAR Wäre klasse, wenn sie dann auch auf der rechten Seite angeordnet wäre. Eine Kategorisierung, z. B. "Kategorie: Funksignale", wäre ebenfalls nicht schlecht, um auch weitere Modes bzw. DigiModes zusammenfassen zu können.

CODAR (Coastal Ocean Dynamics Applications Radar) wird für die oberflächennahe Ozeanüberwachung wie

Wellen und Wasserströmung eingesetzt. Der Begriff CODAR beschreibt dabei auch eine bestimmte Art von, zum Teil tragbarem, Land-basierten Hochfrequenz-Radar (HF- Radar), das zwischen 1973 und 1983 von der NOAA entwickelt wurde. CODAR ist ein nichtinvasives System, das es ermöglicht, oberflächennahe Meeresströmungen in Küstengewässern zu messen und abzubilden. Es bietet in Echtzeit aktuelle Meeresströmungskarten vor Ort. Darüber hinaus ist es mit CODAR möglich, Wellenhöhen zu messen und indirekt die lokale Windrichtung abzuschätzen.

Nach der Fertigstellung des CODAR-Systems kündigten die Entwickler bei der NOAA und gründeten die Firma CODAR Ocean Sensors, die bis heute CODAR-Radarsysteme für kommerzielle Zwecke entwickelt und vertreibt.

CODAR basiert auf der sogenannten Bragg-Gleichung. Sie beschreibt ursprünglich, wann es zu konstruktiver Interferenz von Wellen bei Streuung an einem dreidimensionalen Gitter kommt. Sie hat praktische Bedeutung bei der Interpretation von Bildern, die durch Streuung von hochfrequenter Strahlung an Körpern entstehen. Mit ihrer Hilfe ließ sich das erste Mal die Struktur von Materie auf atomarer Ebene ermitteln.

CODAR verwendet die sogenannte ILFM (Interpulse Linear Frequency Modulation), bei der es sich im Wesentlichen um ein FMCW-Signal handelt, das in Pulse zerlegt wird, um ein Tastverhältnis von 50% zu erzeugen.

Technische Grundlagen

CODAR arbeitet grundsätzlich zwischen 4 und 50 MHz bei 50 kHz Bandbreite.

CODAR verwendet ein kompaktes Antennensystem, das aus gekreuzten Schleifen und einer Peitsche zum Empfangen und einer Peitsche zum Übertragen von Funkimpulsen besteht.[1] Das System kann grundsätzlich mit einem Fahrzeug transportiert und von einer tragbaren Stromversorgung aus betrieben werden (für moderne Instrumente wird eine Mindestkapazität von 1050 Watt empfohlen.[2] CODAR ist in der Lage, unter nahezu allen Wetterbedingungen zu arbeiten ( eine Temperatur von 0 ° F (-18 ° C) bis 90 ° F (32 ° C) ist tolerierbar[3] und die relativ kleinen Abmessungen des Antennensystems erlauben den Einsatz von CODAR auch in stark bevölkerten und felsigen Küstengebieten. Da das Signal über Land schnell gedämpft wird, muss die Antenne so nahe wie möglich am Oberflächenwasser montiert werden. Inzwischen sind nicht nur bewegliche bzw. transportable CODAR-Systeme erhältlich, auch stationäre Anlagen können eingerichtet werden.[4]

Anwendungen

Die Messung von Oberflächenströmen ist das primäre Ergebnis, das mit CODAR erzielt wird. Die erreichten Bereiche und die Auflösung variieren mit den Umgebungsbedingungen und der Platzierung der Antenne. Im Allgemeinen kann der moderne CODAR jedoch in seinem Langstreckenmodus bis zu 100-200 km vor der Küste mit einer Auflösung von 3-12 km messen. Durch Erhöhung der Frequenz können Auflösungen von bis zu 200-500 m erreicht werden, aber der Beobachtungsbereich wird verkürzt (15-20 km).[5]

Die tatsächliche Reichweite kann jedoch durch Funkstörungen, Hochseezustände und Bodenbedingungen in der Nähe der Antennen begrenzt sein. Feuchte und feucht-sandige Böden verstärken die Ausbreitung der Bodenwelle, während trockene und felsige Böden die Signalstärke reduzieren.[6]

Ein einzelnes CODAR-System kann nur die Komponente des Oberflächenstroms messen, der sich auf das Radar zu oder von ihm wegbewegt, so dass zur Bestimmung der Gesamtoberflächenstromvektoren mindestens ein System mit zwei CODAR verwendet werden muss. Eine Reihe von CODAR-Standorten kann eingesetzt werden, um eine regionale Abdeckung zu erhalten. In einer solchen Mehrfachradarkonfiguration sollte der Abstand zwischen zwei Radarstandorten ungefähr 15 bis 40 km betragen, wenn das offene Meer bis zu einer Entfernung von 20 km beobachtet werden soll.Soll die Aufklösung der Messungen höher sein müssen die Systemstandorte enger beeinander liegen.[7]

CODAR-Messungen sind sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke interessant. Hauptanwendungsgebiete sind zum Beispiel Küsteningenieur- und öffentliche Sicherheitsprojekte, Planung von Seeschifffahrtsstraßen, Eindämmung der Meeresverschmutzung, Such- und Rettungsmaßnahmen, Reduzierung der Ölverschmutzung in Echtzeit und Bewertung von Fischpopulationen. Daten, die mit CODAR gewonnen werden, werden auch als Input für globale Ressourcenmonitoring- und Wettervorhersagemodelle verwendet und sind besonders hilfreich bei Gezeiten- und Sturmflutmessungen.[8] Darüber hinaus kann aus den Messungen die Ausbreitungsrichtung der Wellenenergie und die Periode der energiereichsten Wellen ermittelt werden, die wichtige Daten für viele praktische Anwendungen in der Planung und im Betrieb von Küsten- und Offshore-Einrichtungen (Bohrinseln, Windparks etc.) sind.

Störungen auf Kurz- und Ultrakurzwelle

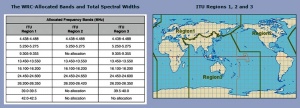

CODAR arbeitet ausschließlich mit einer vergleichsweise großen Bandbreite von 50 [[Hertz|kHz] und stört auf benachbarten Frequenzen arbeitende Station oftmals sehr stark. Nach massiven Protesten durch Funkamateure und deren Dachverbände wurden die genehmigten Arbeitsfrequenzen für CODAR von den Amateurfunkbändern weiter getrennt. Heute liegen sie meist in der Nähe der Frequenzbereiche für den beweglichen Seefunkdienst. Dennoch kommt es immer wieder zu Störungen der für den Amateurfunkdienst reservierten Frequenzbereiche, teilweise so heftig, dass die betroffenen Bändern unbrauchbar werden.[9]

Beispiel-Videos

- Radar, CODAR, 4435 kHz cf, Ocotober 10, 2010, 1720 UTC

- Radar, CODAR x2, 4550 kHz cf, March 08, 2009, 0822 UTC

- Radar, CODAR in 20M ham band, May 27, 2012, 1436 UTC

- CODAR 5.222mhz

- CODAR Oceanic Radar signal in the 60 meter band

- CODAR Radar at 4.785 MHZ

Klangbeispiele

<html5media>https://www.sigidwiki.com/images/8/89/CODARAUDIOz.mp3</html5media>

Grafische Darstellung (SDR, Decoder)

Einzelnachweise

- ↑ Barrick et al, Meeresoberflächenströmungen, die durch Radar - Wissenschaft, neue Reihen, Vol. 198, Nr. 4313 (14. Oktober 1977), S. 138-144, Online unter https://www.jstor.org/stable/1744926 1977

- ↑ siehe Technisches Datenblatt 2010 unter "Archivierte Kopie" (PDF), archiviert vom Original (PDF) am 08.06.2010

- ↑ "Archivierte Kopie" (PDF), archiviert vom (PDF) am 08.06.2010

- ↑ Darstellung einer LongRange-Anlage (PDF) auf der Homepage des Anbieters

- ↑ Technisches Datenblatt 2010, CODAR OCEAN SENSORS SeaSonde

- ↑ JD Paduan, HC Graber, Einführung in Hochfrequenz-Radar: Realität und Mythos, OCEANOGRAPHY Vol. 10, NEIN. 2, 1997, Seite 38

- ↑ K. K. Andresen, S. Litvin - Die Verwendung von CODAR-Hochfrequenzradar zur Messung der Wellenhöhe (http://marine.rutgers.edu/mrs/codar/waves/project2.html)

- ↑ BJ Lipa, DE Barrick, Gezeiten- und Storm-Surge-Messungen mit Single-Site CODAR, Journal of OCEANIC ENGINEERING, VOL. OE-11, NEIN. 2, APRIL 1986, Seiten 241-245

- ↑ DARC-Bandwacht, Übersicht HF-Radare unter https://www.iarums-r1.org/iarums/radar-2013.pdf